segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

O HOMEM ANTIGO NÃO COMPREENDE

O homem antigo não compreende. O homem antigo só sente. O homem antigo percorre as ruas e nunca sabe aonde vai chegar. Perde-se em sonhos e depois não sabe oque fazer com eles. O homem antigo é sempre atingido por afetos desfeitos com brutalidade. Ele se olha no espelho e procura lembrar-se da própria vida, mas não consegue. O homem antigo não quer lembrar-se da própria vida. O homem antigo tem um ferimento aberto no coração, onde dormem as palavras que ele juntou a vida inteira para nada. O homem antigo não percebe que o mundo é outro. O homem antigo não cabe no mundo que o cerca, onde as pessoas brincam de viver, destroem as coisas mais belas com uma espada de fogo de maneira perversa. O homem antigo não compreende como as pessoas fazem coisas que vão apagar outras pessoas do próprio afeto. O homem antigo tropeça em si e não acredita. O homem antigo não acredita. O homem antigo chora e sente vergonha de chorar.

quinta-feira, 26 de janeiro de 2017

A POESIA QUE NÃO CABE MAIS

Numa destas noites longas - e quase todas são longas - ouvi um CD de fados antigos. Já conhecia o fado "Sinal da Cruz", gravado por muitos fadistas homens de Portugal. Numa dessas noites longas, algumas intermináveis. O homem antigo costuma se perder nas noites que não terminam. E nessa noite deu atenção especial ao fado "Sinal da Cruz", com letra do poeta Linhares Barbosa e música de Terrer Trindade. Sentiu que, muitas vezes, a poesia não tem mais lugar. Um fado, uma história de amor, que atravessa os anos e sempre é lembrado em algum lugar. O longo poema musicado que tanta gente cantou, exatamente na terra em que a poesia escorre pelas paredes. Não sei dizer o que pensam os portugueses de um fado assim. Mas sei que sempre alguém ouve, alguém pensa, alguém canta. A singeleza dos versos, a confissão de amor em palavras que quase ninguém mais diz. Só o homem antigo permanece diante de coisas assim. O homem antigo ouviu o fado "Sinal da Cruz" muitas vezes. Depois se fez muitas perguntas que ele mesmo não sabia se responder. O homem antigo nunca sabe se responder. Cabe num tempo assim brutalizado um poema de um fado antigo como este? A poesia é triste. A poesia não sabe. A poesia se cala, mas resistirá sempre. Eu peço que meus 19 leitores leiam a letra de "Sinal da Cruz" e procurem ouvir o fado em algum lugar da Internet.

SINAL DA CRUZ

Na pequena capelinha

da aldeia velha e branquinha,

dei à Maria da Luz

uma cruz de pôr ao peito,

e um juramento foi feito

pelos dois sobre essa cruz.

Juro ser tua,

disse-me ela.

Eu disse:

Juro ser teu.

Pelos vitrais da capela

entrava a bênção do céu.

Passavam-se os meses,

o tempo corria,

e todas às vezes

que eu via Maria

sozinha e menina,

dizia-lhe assim:

Maria da Luz,

tu é para mim

o sinal da cruz

da cruz pequenina.

Mas um dia, há sempre um dia,

que nos rouba a fantasia.

Maria entrou na capela,

esquiva, pé ante pé,

mas meu símbolo de fé

não brilhava ao peito dela.

Quis perguntar-lhe pela jura.

porém, de fé perdida,

vi que não vinha segura,

tinha outra cruz na vida.

Passavam-se os meses,

o tempo corria,

e todas as vezes

que eu via Maria

com más companhias,

dizia-lhe assim:

Maria da Luz,

tu és para mim

o sinal da cruz,

da cruz dos meus dias.

Só mesmo o homem antigo para emocionar-se com um fado assim, cantado sempre por voz masculina, com a dor do fado de Portugal, aquela poesia que vai fundo na vida do homem e nas coisas mais simples, que nem se notam mais. Só mesmo o homem antigo, perdido dentro dele sem saber onde se esconder do mundo.

SINAL DA CRUZ

Na pequena capelinha

da aldeia velha e branquinha,

dei à Maria da Luz

uma cruz de pôr ao peito,

e um juramento foi feito

pelos dois sobre essa cruz.

Juro ser tua,

disse-me ela.

Eu disse:

Juro ser teu.

Pelos vitrais da capela

entrava a bênção do céu.

Passavam-se os meses,

o tempo corria,

e todas às vezes

que eu via Maria

sozinha e menina,

dizia-lhe assim:

Maria da Luz,

tu é para mim

o sinal da cruz

da cruz pequenina.

Mas um dia, há sempre um dia,

que nos rouba a fantasia.

Maria entrou na capela,

esquiva, pé ante pé,

mas meu símbolo de fé

não brilhava ao peito dela.

Quis perguntar-lhe pela jura.

porém, de fé perdida,

vi que não vinha segura,

tinha outra cruz na vida.

Passavam-se os meses,

o tempo corria,

e todas as vezes

que eu via Maria

com más companhias,

dizia-lhe assim:

Maria da Luz,

tu és para mim

o sinal da cruz,

da cruz dos meus dias.

Só mesmo o homem antigo para emocionar-se com um fado assim, cantado sempre por voz masculina, com a dor do fado de Portugal, aquela poesia que vai fundo na vida do homem e nas coisas mais simples, que nem se notam mais. Só mesmo o homem antigo, perdido dentro dele sem saber onde se esconder do mundo.

terça-feira, 24 de janeiro de 2017

ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO - RUA BREJO ALEGRE

Desta vez a Poesia participará das comemorações do aniversário de São Paulo, que faz 463 anos Uma bela antologia com poetas da cidade, publicada pela SESI-Editora-SP, será lançada na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, com um recital de poesia. A ideia da antologia partiu do poeta e ensaísta Carlos Felipe Moisés e contou com a ajuda de Victor Del Franco. Foram escolhidos nomes de ruas e locais paulistanos que fogem ao comum, como Rua das Flores, Largo da Misericórdia, Ladeira da Memória, Rua Aurora, Viaduto do Chá, Vila das Belezas, Beco dos Aflitos e outros. Cada poeta escolheu um lugar ou rua que, de alguma maneira, tenham a ver alguma coisa com sua vida. Carlos Felipe explica que a ideia de uma antologia assim nasceu de alguns versos de Mário de Andrade: "Ruas de meu São Paulo/ onde está o amor vivo?/ Onde está?". Participam poetas como os próprios organizadores, Carlos Felipe Moisés e Victor Del Franco, Celso de Alencar, Carlos Machado, Glauco Mattoso, Renata Pallottini, Paulo Bomfim, Ronaldo Cagiano, Rubens Jardim, Luiz Roberto Guedes, Reynaldo Damázio e vários outros. Cada poeta participa com poema e um pequeno depoimento. Como participante, escolhi a Rua Brejo Alegre, no Brooklin Paulista, bairro onde passei minha infância, adolescência e onde vivo até hoje.

PEQUENO DEPOIMENTO

Nasci na Maternidade

de São Paulo, que não existe mais, na rua Frei Caneca. Faz algum tempo

uma amiga interessou-se em produzir um livro com poemas meus que citavam ruas

de São Paulo, especialmente os publicados nos anos 70 e 80. Sem contar os

romances como “A Faca no Ventre” – que foi publicado no Japão –, ”O Defunto -

Uma História Brasileira” - e “Autópsia”.

Essa amiga pesquisou todos os meus poemas que citam nomes de ruas de São Paulo

e a primeira (Rua da Consolação) ocorreu em “O Sermão do Viaduto”, os poemas

que eu dizia nos anos 60 no Viaduto do Chá, com microfone e quatro

alto-falantes. Foram nove leituras e cinco prisões pelo DOPS, até a proibição

definitiva dos recitais. A sexta prisão, a mais dura e violenta, ocorreu em

1969, quando a polícia da ditadura descobriu que era eu quem desenhava os

cartazes do Partido Socialista Brasileiro, por meio de uma exposição de

desenhos que fiz no Instituto Graal, na Rua Cardoso de Almeida, promovida pela

Igreja dos Dominicanos, nas Perdizes. Essa amiga chegou à conclusão que de

todos os poetas que pesquisou, eu sou o que mais citou ruas da cidade de São

Paulo em poemas. Acho a ideia de Carlos Felipe Moisés de organizar uma

antologia com poetas falando das ruas paulistanas das mais louváveis,

iniciativa concluída por Victor Del Franco. Uma das ruas que mais guardo em mim

é a Brejo Alegre, no Brooklin Paulista Novo. O bairro era dividido em duas

turmas, a da avenida Central (hoje Padre Antonio José dos Santos) e a da rua

Brejo Alegre. As duas turmas rivais eram separadas pela Sociedade Hípica

Paulista, que até hoje tem o seu portão principal na rua Conceição de Monte

Alegre. Ninguém de uma turma podia entrar no território alheio. Era briga

certa, clima que se acirrava mais no futebol, quando os times das duas turmas

se confrontavam. Eu morava com meus pais na rua Catipará. Naquela época, eu

jogava no juvenil do Corinthians, que tinha como técnico o ex-jogador Rato. Fui

levado ao Corinthians pelo então diretor do clube, Wadid Helou, que alguns anos

depois tornou-se seu presidente. Ele me viu jogar no Grêmio Desportivo Monções,

que tinha seu campo na rua Flórida. De vez em quando, junto com alguns amigos,

eu me atrevia a invadir o território inimigo da turma da rua Brejo Alegre.

Apanhei muito por esse atrevimento. Mas de vez em quando a minha turma pegava

alguém do outro lado da Hípica e espancava também. Para quem já escrevia poesia

e publicava no jornalzinho do bairro o futuro não era muito claro. O trabalho

começou bastante cedo: com 12 anos eu era jardineiro em Cidade Monções, onde

viviam os ricos. Também fazia carreto na feira livre da rua Pensilvânia, com

meu carrinho de rolimã, toda quarta-feira, de onde eu levava os restos para

casa, única maneira de comer um pedaço de fruta. Depois, aos 14 anos, fui

operário numa fábrica de canetas, na rua Arandu. O dono da fábrica, a seguir,

me levou para ser contínuo no extinto Correio Paulistano, na rua Líbero Badaró,

que foi o meu primeiro contato com o Jornalismo. A seguir, vieram os estudos, o

encontro com o Massao Ohno, os Novíssimos e a vida por enfrentar, especialmente

após o golpe de 1964. Guardo cicatrizes até hoje. Nunca serão esquecidas. Hoje

eu me olho no espelho e me pergunto: “Então, foi para isso?”. Mas guardo também

esses momentos singelos de uma infância e adolescência bastante pobres e, no

meio dessa pobreza, a rua Brejo Alegre que faz parte de minha vida. Convém

dizer que, depois dos 20 anos, todos nos tornamos amigos e até fizemos parte de

um coral na Igreja São João de Brito, que fica ainda na rua Luisiânia. E cada

um seguiu o seu caminho. Muitos não existem mais.

RUA BREJO ALEGRE

Os operários da rua Brejo Alegre não existem mais

mas estão guardados na memória onde repousam as imagens

algumas fotografias perdidas sem palavras.

Os operários da rua Brejo Alegre

partiram num navio de esquecimentos

um mar de terra escura

como uma lápide e seus lamentos.

Quando eu era vivo percorria as ruas de uma cidade

repleta de igreja e hóstias sagradas

ao cantos de anjos tristes que dormiam na minha casa.

Gostava das ruas com nome de santos

porque andava a rezar como quem se esquece

assim em altares que não sei mais

no murmúrio da lágrima de uma prece.

2

Eu era um poeta parnasiano em 1902

quando comecei a conhecer a cidade em que me esqueço

como se me percorresse em mim mesmo

os becos das mulheres que me amaram, que desconheço.

Os operários das fábricas das construções das praças

o coração vermelho no fio de sangue a escorrer do lábio

um sabor de domingo ao entardecer

quando quase tudo se esconde

e São Bento se cala

monge que se morre em apelos

no canto vazio de uma sala.

Os rios também eram vermelhos

desse vermelho tão vermelho

que o vermelho não compreende

no corte da ferida aberta a palavra morta que não sabe

já que a boca não diz que nada é necessário

quando amanhecem as auroras em palcos perdidos

teatros de personagens que se afligem

em sílabas de ais nos poemas feridos.

3

Sou apenas um transeunte de ruas ausentes

apagadas de um mapa invisível

que ainda trago no bolso do casaco

aquele da Galeria Metrópole da guitarra elétrica

e de tantas mulheres que amei em desespero

no Copan onde residi com uma dor impossível de sentir

aquele delírio dos anjos expulsos

os que querem ficar naquela hora de se ir

faces que se perdem

no outro lado do espelho

um lugar no paraíso

com o grito mais vermelho

o que se apaga nesses becos

nada novo tudo velho.

Cidade de São Paulo de São Judas de São Francisco

Santa Maria Madalena Santa Rita de Cássia

Nossa Senhora de Fátima São José

As ruas de Álvares de Azevedo

pecados que ainda guardo como relíquia

esse Deus que me faz mastigar pecados

criaturas que saltam de mim das minhas ruas

praças que esqueci no meu nome

uma bolsa de estrelas cadentes minhas luas

a pressa de não viver num labirinto

o poema que se cala nas sílabas nuas

nas verdades da poesia em que minto

sílabas decoradas dez oito treze uma duas

e mais e mais e mais e mais que já não sinto

as mulheres que me habitam bailarinas do nada

esse homem quieto que se percorre e se delira

antigos poetas nos sobrados anoitecidos

que ainda acreditavam numa lira.

4

Angélicas ruas de antigas mulheres

de bocas vermelhas no esmalte de unhas longas

que no Arouche engoliam as floriculturas

mistura na memória das ladeiras

em que os sapatos se perdem dos destinos

que se vivem na busca da liberdade

assim queriam os operários da Brejo Alegre

mas agora tudo é tarde.

5

Morreram-se em si

não resta nada

senão o que se tece no que se sente

o que se esquece no ausente o que entardece

na tarde que anoitece inclemente

o que nunca permanece no que se mente

calada palavra que se enaltece

no brejo das almas serpente que se padece

e no entanto amanhece

a manhã mais veemente que escurece

sonho demente

que nas horas desaparece no mais evidente

que enlouquece assim demente

que se aquece alma clemente

a tez tecida somente da lã que esvanece

o que é aparente no que se foge

o que aparece vagamente e se carece

a face que se oferece e se conhece

morta morta morta gente

o que não é mas acontece

não existem mais os operários da rua Brejo Alegre

engolidos calados ao passar dos anos

nos comícios mudos de promessas nulas

no sonho dos desenganos.

quinta-feira, 19 de janeiro de 2017

ESTHER PROENÇA SOARES, 88 ANOS, POETA.

Já faz algum tempo que conheço Esther Proença Soares. Nos meus últimos lançamentos de livros em São Paulo ela compareceu. Sempre conversamos um pouco. Gosta de conversar sobre literatura, mas prefere ser chamada, sempre, de professora. Soube um dia que ela já havia publicado um livro de contos, "Inventário das Sobras" e um magnífico livro para crianças, com uma linguagem primorosa e ilustrações de Kik Neves. Ela explica que trata-se de um livro em linguagem infantil para escritores nascentes, com algumas informações sobre teoria literária. Mas o que Esther Proença Soares queria mesmo era me mostrar um livro de poemas que escreveu ao longo dos anos. Queria saber de mim se eram poemas mesmo ou se somente palavras sobre palavras. Li o livro "Disco de Cartolina", que está saindo agora pela Pólen Editorial de São Paulo. Fiquei encantado. Conversamos sobre o original, trocamos ideias num longo café na Avenida Paulista, falamos sobre poesia exaustivamente. Ao ver o livro de Esther publicado chego a pensar que ainda é possível acreditar. Os tempos são de sombras, mas ainda é possível acreditar.

*

No primeiro poema de seu

livro, Esther Proença Soares, 88 anos, explica que chegou de caravela e navegou

luares. Na verdade, navegou muitos luares, infindáveis luares que vivem nela e

nas suas palavras cuidadas com zelo. Agora, depois de tanto tempo a navegar

sentimentos, diz que anda a cultivar poemas. O livro “No disco de cartolina a

vida se somou” é uma autobiografia em versos, cuidadosamente elaborada,

buscando dentro de si momentos que vivem ainda, mesmo vestidos de um passado

que não se esquece, porque tudo vive. Esther abre seu livro com versos do poeta

Manoel de Barros e essa epígrafe revela a trajetória deste livro: “Buscar

beleza nas palavras é uma solenidade de amor”. Exatamente isso. O livro de

Esther – poderia ser um título – é mesmo uma solenidade de amor, uma cerimônia

de cultivar a vida, todos os instantes da vida, todas as dores da vida e os

possíveis gestos que essa mesma vida ainda tem de generosidade. Em um poema ela

afirma que seu poema é o eco certo e matemático de cada grito, de cada

pulsação. É assim que essa poeta colhe sua poesia a caminhar distâncias,

ausências, figuras quase apagadas na memória, ferimentos, confissões. Muitas

vezes, uma longa carta de amor. Outras vezes a palavra que renasce em si mesma

dentro de um poema. Por isso, Esther é uma poeta que escreve versos assim, de

extremada beleza: ”Enquanto tu, eterna obreira, teces/ no vai e vem de tua

agulha tecedeira/.../”. Certamente refere-se a ela mesma, tecedeira de palavras

com as agulhas às vezes dolorosas da poesia. Nesta longa carta de amor em forma

de poemas, Esther também se mostra perplexa com um tempo muitas vezes sem

alternativa, em que tudo se transforma. Deixa claro que, mesmo diante desse

cenário de quase tudo destruído, ela ainda canta a sua Pauliceia Desvairada,

lembrando a figura de Mário de Andrade e de uma cidade que um dia existiu, hoje

não existe mais. Hoje vive nos pedaços das esquinas, nas sombras caminhantes

que percorrem os jardins que desaparecem. No entanto, a poesia de Esther nada

tem a ver com Mário de Andrade, e a cidade desvairada foi, neste caso, um

silêncio que saltou mais forte dentro do poema. No entanto, essa perplexidade

existe não somente em relação à Pauliceia, mas à vida e ao tempo que passou e

apagou tantas coisas. “Para fazer um poema/ não basta empilhar versos/ resgatar

um sentimento/ ou lamento”, diz a poeta em um poema que, antes de ser a palavra

da poesia, é a palavra da poeta, revelando, a esta altura da vida, a sua

seriedade em lidar com os seres invisíveis que surgem em forma de versos. Por

esse motivo, observa que a ordem, agora, “é seduzir as incoerências, o jogo de

sombra e luz, e invocar as transgressões, o caos das palavras”. Aí reside essa

poesia, a palavra que se tece, que se cuida, que se elabora, No final de tudo,

“fazer um poema é uma celebração”. E é mesmo. Pelo menos para os poetas sérios,

o que está difícil de encontrar num tempo de profunda negação da vida. Caminhar

estas páginas representa uma viagem, uma longa viagem poética que tem a vida no

palco a ser vivida por personagens que vivem dentro de Esther. Ela escreve:

“Escrever um poema é ousadia enorme/ Desculpem se cometo assassinatos nos meus

versos/ Eles brotam em mim e me sufocam/ pedindo para nascer/ ser minha

história”. É, sim, a história de uma vida que se deixou viver, muitas vezes uma

verdadeira batalha, outras. a cerimônia de poder colher os instantes que se

fizeram inesquecíveis. A poeta Esther Proença Soares confessa em um de seus

poemas sentir que sua alma é de vidro que se estilhaça. Mas num mundo assim,

certamente isso seja normal, porque as almas estão mesmo curvadas: “Muitas

vezes como um gato/ enrolo-me no abrigo de mim mesma/ lambendo minhas feridas”.

As feridas existirão sempre. O que vale mesmo é o encantamento que este livro

oferece, uma palavra poética feita especialmente por tudo que se viveu.

domingo, 15 de janeiro de 2017

HOMEM ANTIGO

O homem antigo percorre seus labirintos e não compreende.

O homem antigo não compreende quase nada.

O homem antigo lê uma carta de amor e não sabe o que dizer.

O homem antigo anda consigo mesmo de mãos dadas pelas ruas e pelas praças e quase sempre se perde, sem nunca saber onde está.

O homem antigo ama um amor que não conhece, que faz crescer nele uma planície de girassóis, mas ele não compreende, ele não sabe o que é um girassol.

O homem antigo caminha por seu tempo sem saber onde chegar.

O homem antigo espera uma estrela chegar com uma luz que ele nunca viu, mas deseja, deseja, deseja, e nesse desejo o homem antigo olha seu relógio parado, mas não sabe perguntar a hora para ninguém.

O homem antigo não sabe se expressar.

O homem antigo só espera, o homem antigo esperou a vida inteira, o homem antigo atravessou a vida numa espera que não terminou nunca.

O homem antigo canta uma canção desconhecida, medieval, como se tivesse uma princesa ao seu lado, a colher flores silvestres, a orar nas igrejas, a perdoar-se dos pecados que não cometeu.

O homem antigo tem vontade de chorar e sempre chora, especialmente no final das tardes, quando começa uma noite sempre interminável.

O homem antigo escreve um poema, mas ele não sabe para que serve um poema. O homem antigo acredita na poesia, ele vê a poesia, ele colhe a poesia, ele descobre a poesia, ele aguarda a poesia todo momento, a poesia não lhe sai do pensamento, não sai de si, porque essa poesia grudou na sua pele, como se fosse a pele dele mesmo.

O homem antigo espera, o homem antigo espera o dia amanhecer.

O homem antigo não compreende quase nada.

O homem antigo lê uma carta de amor e não sabe o que dizer.

O homem antigo anda consigo mesmo de mãos dadas pelas ruas e pelas praças e quase sempre se perde, sem nunca saber onde está.

O homem antigo ama um amor que não conhece, que faz crescer nele uma planície de girassóis, mas ele não compreende, ele não sabe o que é um girassol.

O homem antigo caminha por seu tempo sem saber onde chegar.

O homem antigo espera uma estrela chegar com uma luz que ele nunca viu, mas deseja, deseja, deseja, e nesse desejo o homem antigo olha seu relógio parado, mas não sabe perguntar a hora para ninguém.

O homem antigo não sabe se expressar.

O homem antigo só espera, o homem antigo esperou a vida inteira, o homem antigo atravessou a vida numa espera que não terminou nunca.

O homem antigo canta uma canção desconhecida, medieval, como se tivesse uma princesa ao seu lado, a colher flores silvestres, a orar nas igrejas, a perdoar-se dos pecados que não cometeu.

O homem antigo tem vontade de chorar e sempre chora, especialmente no final das tardes, quando começa uma noite sempre interminável.

O homem antigo escreve um poema, mas ele não sabe para que serve um poema. O homem antigo acredita na poesia, ele vê a poesia, ele colhe a poesia, ele descobre a poesia, ele aguarda a poesia todo momento, a poesia não lhe sai do pensamento, não sai de si, porque essa poesia grudou na sua pele, como se fosse a pele dele mesmo.

O homem antigo espera, o homem antigo espera o dia amanhecer.

quinta-feira, 12 de janeiro de 2017

40 ANOS DE POESIA DE OSVALDO RODRIGUES

40 ANOS DE POESIA DE

OSVALDO RODRIGUES – AINDA

EXISTEM POETAS

Eis uma trajetória poética

das mais dignas, descrita nesta antologia de 40 anos de poesia, “Tudo aí”,

lançamento da Editora Penalux. Osvaldo Rodrigues é um poeta de inteira

dignidade diante da poesia e dos poemas que escreve. No Brasil está muito

difícil encontrar poetas assim, que se deixam sentir, o que parece estar

proibido neste vale de lágrimas que é a poesia brasileira, sem generalizar. Mas

o que está valendo atualmente é ser “poeta” que, no fundo, não sabe o que é

poesia, o que é sentir o mundo. Tem-se que escrever poemas com um fio de prumo,

tijolinho em cima de outro tijolinho, utilizando régua e compasso. Esse “poeta”

tem de ser, antes de tudo, um mecânico, um engenheiro ou qualquer coisa que o

valha. Dizer, por exemplo, que poesia produzida assim “não tem alma” provoca um

risinho cínico e irônico dos tecnocratas da poesia, mesmo que esse “não tem

alma” seja utilizado como força de expressão. Infelizmente, a maior parte da

poesia brasileira hoje é produzida por tecnocratas da palavra. Esses que

enaltecem nomes como verdadeiros magos da poesia e do poema mas que, na

verdade, representam uma nulidade, com muitas experiências formais. Não produzem

poemas poéticos, mas pedras de gelo enaltecidas por uma universidade e um

jornalismo cultural indecentes. A poesia brasileira está cansada desses

endeusamentos inúteis feitos por uma gente que não tem o que fazer da vida. Não

é o caso de Osvaldo Rodrigues que, neste volume, reúne uma obra poética de

grandeza, de poesia verdadeira, de poesia de sentimento, da palavra que explica

essa fotografia que só um poeta de verdade consegue observar descrevendo suas

nuances. Uma poesia humana. Uma poesia escrita por um poeta, não por uma

máquina. Um poeta que não ignora a vida. A poesia do homem pelo homem e para o

homem. Osvaldo Rodrigues é um poeta que acredita que o corpo é uma casa

sagrada, o que está correto. Por isso ele é o poeta que é. Essa trajetória digna

começou no final dos anos 70 e segue até hoje como poemas dos mais

significativos da poesia que se produz neste país, não fossem tantas as

inversões de valores irresponsáveis e inconsequentes de alguns que,

circunstancialmente, ditam as regras no jornalismo e nas universidades. Osvaldo

Rodrigues deixa clara sua vida de poeta em muitos momentos deste livro e o faz

em forma de poema, com poesia. Por exemplo:

o que quer que eu diga

o que quer que eu faça

o que quer que eu escreva

não será suficiente

para dimensionar o meu ser

Não são todos os poetas

capazes de abrir assim sua palavra para situar-se diante dele mesmo. Para isso

é preciso ter certeza do que se deseja na poesia que não é essa farsa hoje

presente em quase tudo. Há de se destacar os belíssimos poemas escritos com

palavras que começam com a mesma letra, do começo ao fim. Essa é, sim, uma

poesia de sentimento. Os tecnocratas se zangam com afirmação assim. Ficam

zangados porque a ordem é escrever poemas que não provoquem nada, que não fazem

pensar, refletir, reler, analisar. São “poemas” que, na verdade não existem. Os

tecnocratas das universidades e do jornalismo literário exigem isso, e os

carneiros obedecem. Mas nem todos são carneiros, preferem ser poetas.

Os poemas que o poeta Osvaldo

Rodrigues chama de “poemas-anúncios” são a prova desta bela poesia, essa poesia

que hoje se esconde dos facínoras da palavra e se mostram somente aos poetas de

verdade.

Constroem-se casas

com dois ou três andares de

solidão

sacadas com vistas para o

infinito

serão aceitas duplicatas de

sonhos

ou moeda cunhadas por

querubins

como forma de pagamento.

O que dizer de um poema

assim? Não há nada a dizer, senão envolver-se no sentimento do poeta diante do

mundo. A trajetória do poeta Osvaldo Rodrigues segue essa trilha desde a

adolescência, seus poemas escritos aos 15 anos. Não é para qualquer um. Só um

poeta verdadeiro tem a trilha para seguir sempre assim, na descoberta da

palavra, da poesia, de si mesmo, sem dar chance nenhuma às facilidades

reinantes neste país infeliz que é o Brasil. Nestes tempos brutais, repleto de

tecnocratas do poema, ter em mãos este volume de 40 anos de poesia do poeta Osvaldo

Rodrigues representa um momento especial e de alento. Nem tudo se perdeu.

segunda-feira, 9 de janeiro de 2017

POESIA NO ANIVERSÁRIO DE SAMPA

A poesia fará parte das comemorações dos 463 anos de São Paulo. Praticamente nunca fez. Mesmo nas tais "viradas culturais" a poesia nunca participou. Nesse caso é bom, porque as viradas culturais se transformaram em algo que não dá para descrever. Mas desta vez a poesia terá um lugar de destaque nas cerimônias de aniversário da cidade. Será lançada exatamente no dia 25 de janeiro a antologia "tranSPassar", organizada pelo poeta e ensaísta Carlos Felipe Moisés e pelo poeta Victor Del Franco. Uma belíssima edição reunindo poetas de São Paulo escrevendo sobre ruas que têm nome poético ou ligado à história da cidade. Publicação da SESI-Editora-SP. A antologia tem um subtítulo que é "Poética do movimento pelas ruas de São Paulo". O lançamento será no final da tarde do dia 25, na Casa das Rosas, na Paulista, 37. Carlos Felipe Moisés explica que a ideia do livro partiu de uma instigação de Mário de Andrade: "Ruas de meu São Paulo/ onde está o amor vivo?/ onde está?". E ainda: "Caminho pela cidade/ sofrendo com mal-de-amor". E mais: "Meus pés enterrem na rua Aurora/ no Paissandu deixem meu sexo/ na Lopes Chaves a cabeça/ esqueçam". Carlos Felipe afirma que os poetas têm mantido com as ruas de São Paulo um constante intercâmbio que traduz sentimentos desencontrados, ambivalentes. É isso que a antologia mostra. Revela a personalidade inconfundível de cada poeta assim como a multiplicidade de roteiros que a cidade oferece e nisso se incluem orgulho, espanto, revolta ou um singelo enternecimento lírico, conforme observa Carlos Felipe Moisés. Participam da coletânea "tranSPassar" os poetas Álvaro Alves de Faria, Carlos Felipe Moisés, Carlos Machado, Elisa Andrade Buzzo, Fernando Paixão, Glauco Mattoso, Leila Guenther, Luiz Roberto Guedes, Paulo Bomfim, Paulo César Carvalho, Renata Pallottini, Reynaldo Damázio, Rodolfo Witzig Guttilla, Ronaldo Cagiano, Rubens Jardim, Tarso de Mello e Victor Del Franco. Algumas das ruas e locais sobre as quais os poetas escreveram: Rua Brejo Alegre, Ladeira da Memória, Largo da Misericórdia, Viaduto do Chá, Morro do Piolho, Rua Aurora, Campos Elíseos, Vila das Belezas, Rua das Flores, Beco dos Aflitos, Rua da Glória, Rua Lavapés. Cada poeta faz um depoimento sobre a rua escolhida e sua ligação sentimental com o local. Eu escolhi a Rua Brejo Alegre, no Brooklin Paulista, onde passei minha infância. O nome era tão forte, na época, que toda a região passou a ser conhecida como Brejo Alegre. Uma rua com muitas histórias que fazem parte da minha vida. Na época, era a turma do Brooklin e a turma do Brejo Alegre, separadas pela Sociedade Hípica Paulista. Mas o importante nisso tudo é que a poesia fará parte das comemorações do aniversário de São Paulo. A palavra também pode embelezar a cidade e torna-la mais humana.

quarta-feira, 4 de janeiro de 2017

O PÁSSARO

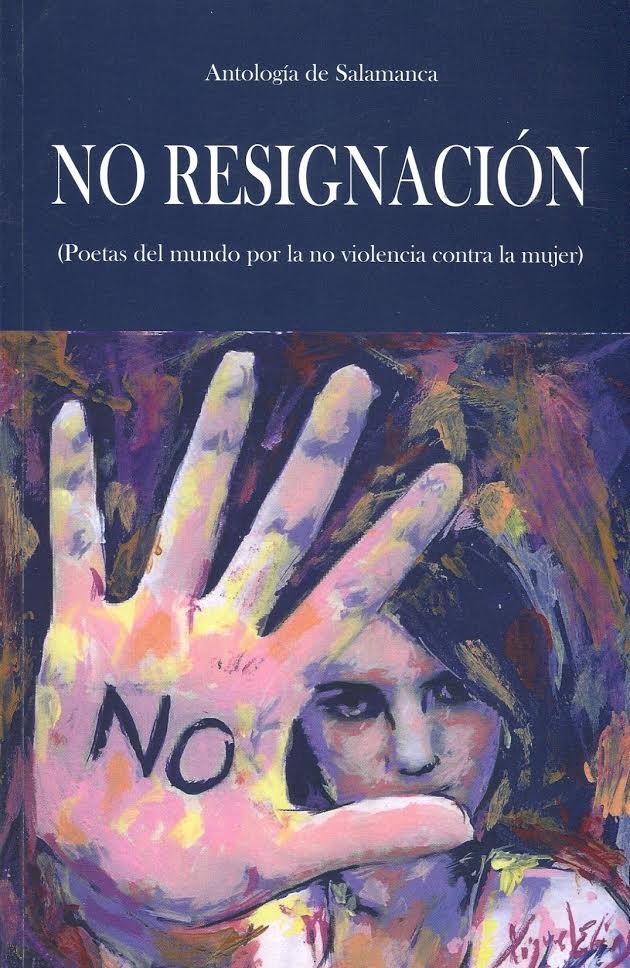

"O Pássaro" é o título do poema com que participo de uma antologia de poetas de dezenas de países, "No Resignación", sobre a violência contra a mulher, coletânea organizada pelo poeta peruano-espanhol Alfredo Pérez Alencart, da Universidade de Salamanca, Espanha. São poetas do Brasil, Cuba, Panamá, Estados Unidos, Estônia, Iraque, Peru, Japão, Porto Rico, Itália, França, Chile, Espanha, Colômbia, Grécia, Índia, Inglaterra, Nicarágua, Kosovo, Turquia, Indonésia e muitos outros países. Neste blog há uma resenha sobre "No Resignación" postada recentemente.

OBS: Publico "O Pássaro" em sua versão original, em português.

O PÁSSARO

O pássaro de asas feridas,

ave cortada por dentro

por essa faca afiada do

algoz.

O pássaro não voa

e se deixa esquecer

quando devia viver

sua palavra mais aguda

na escuridão de seu silêncio.

Não devia esse pássaro

ferir-se mais diante

das janelas insanas

de longas asas

e unhas afiadas.

Não.

Não devia esse pássaro

Com seu ferimento

viver nesse cárcere

que cerca sua vida.

Não devia esse pássaro

interromper seu dia,

não devia esse pássaro,

não devia.

A palavra que desvenda

o que agride e machuca,

a costura na boca

com agulhas do ultraje.

Essa mulher,

esse pássaro,

esse passo,

esse poço.

Sonho, mulher, teu espaço,

tuas asas.

Sonho, mulher, teu aceno

na planície mais ampla

com teu gosto de amora

que nasce à mesa

e renasce

na árvore dona de si.

O espelho que se quebra

ao olhar do esquecimento:

que se quebrem todos,

mas que se salve tua face,

no que tens por sentimento.

As mãos tecelãs

tece a tez que te pertence,

a vida que te é devida,

ave ávida por viver,

assim mulher,

assim pássaro.

O lábio de vidro que se

parte,

um objeto,

um destino,

o choro que lava o rosto.

Não pode ser mais assim.

Apagada que está no céu,

a estrela foi feita para

brilhar,

o golpe brutal do verbo e do

gesto

não cabe no recinto da vida.

Álvaro Alves de Faria

Brasil

Assinar:

Postagens (Atom)